健康保険被保険者資格証明書が交付されない?!申請時に気を付けたい実務のポイント

新入社員が入社し、入社当日に「いますぐ保険証が欲しい」と言われることがあります。

そんなときに、発行してもらうのが、保険証の代わりとなる「健康保険被保険者資格証明書」です。

しかし、申請の方法やタイミングを間違えると、「健康保険被保険者資格証明書」を交付してもらえないことが稀にあります。

この記事では、「健康保険被保険者資格証明書」の交付手続きをする際のポイントを、長年にわたり実務を行ってきた社会保険労務士が解説します。

目次

健康保険被保険者資格証明書とは

「健康保険被保険者資格証明書」とは、保険証が発行されるまでの間に、医療機関に提示すれば保険証の代わりとして使える書類です。

入社当日に、歯医者の予約が入っている、子どもが発熱したので病院に行きたい…、という相談はよく受けます。

その場合、一旦全額負担してもらい、保険証が発行されてから医療機関で還付してもらうという方法もありますが、高額になることもあるため、本人の負担が大きくなってしまい、現実的ではないでしょう。

そんな時に、保険証が発行されるまでの間、保険証代わりとして使えるのが「健康保険被保険者資格証明書」です。

申請手続きのポイント

申請するにあたっての大前提

まず、健康保険被保険者資格証明書の交付を申請する場合は、「医療機関で受診する必要があるとき」が大前提となります。

新入社員の中には、「何があるかわからないから、一応もらっておきたい」という理由で、交付を求めてくる場合がありますが、これはダメです。

年金事務所の担当者にもよりますが、「本当に、病院に行く必要があるのか」と窓口で確認される場合があります。これは「健康保険被保険者資格証明書」が、法律上「医療機関で受診する必要があるとき」に交付できる書類であるからです。

交付を希望してきた新入社員からは、交付が必要な理由(話せる範囲で)を確認しておくと良いでしょう。

何をどこに申請すればいいのか

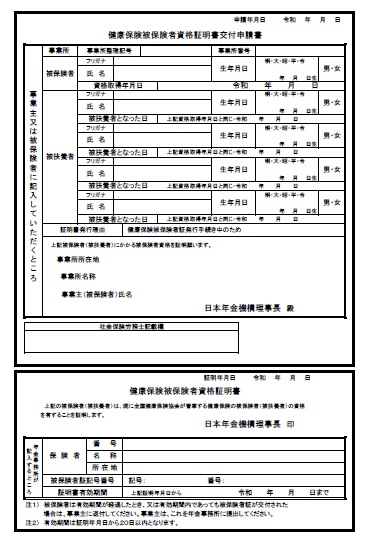

健康保険被保険者資格証明書を交付してもらうには、日本年金機構のHPから「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」という書類をダウンロードします。

「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」はこちらからダウンロードできます(日本年金機構HP)

次に、必要事項を記入します。上段の部分が「交付申請書」になっていますので、ここだけ記入します。下段の「資格証明書」部分は、年金事務所の方で記入しますので、こちらでは何も書きません。

申請先は、管轄の年金事務所の窓口になります。

通常、社会保険(健康保険・厚生年金)の資格に関する手続きについては、年金事務所ではなく管轄の事務センターに直接送付するよう推奨されています。

また、健康保険証に関する手続きなので、協会けんぽ(全国健康保険協会)と思われるかもしれませんが、協会けんぽでもありません。

健康保険被保険者資格証明書の交付申請先は、管轄の年金事務所の窓口になりますので、間違えないようにしましょう。

交付申請の際に必要な書類

さて、健康保険被保険者資格証明書交付申請書ですが、申請手続きする際には、実際に窓口で申請する人によって、必要な書類があります。

特に、会社の事務担当者が手続きに行く場合は、事業主または被保険者の委任状が必要です。

参考:従業員に健康保険被保険者資格証明書を交付するときの手続き(日本年金機構HP)

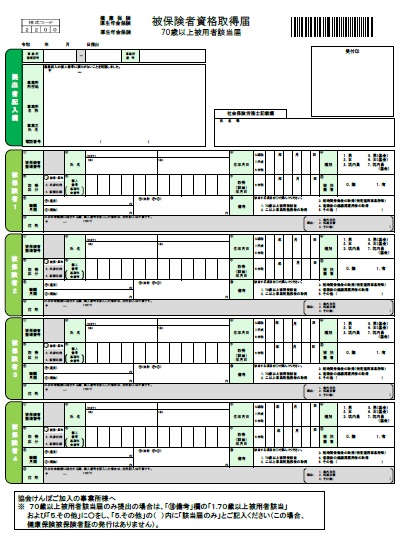

ただ、それ以上に重要なのは、社会保険の加入手続きを行う書類である「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届」を健康保険被保険者資格証明書交付申請書と一緒に提出する、ということです。

これは、どこにも書かれていませんが、大変重要なことです(理由は後述します)。

「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届」はこちらからダウンロードできます(日本年金機構HP)

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届(資格取得届)の注意点

さらに、健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届(以下、「資格取得届」と略します)について、注意しなければならないことがあります。

先に掲載した、資格取得届ですが、見て頂くとわかるように、被保険者の欄は連記式となっており、複数名記入できるようになっています。

新入社員が複数いる場合、1枚で4名まで記入できますので、通常は入社する新入社員を一緒に記載して提出します。

しかし、健康保険被保険者資格証明書を申請する場合は、この申請する社員の分だけ別に作成していく必要があります。

申請のタイミング

では、健康保険被保険者資格証明書の交付申請より前に、資格取得届だけを提出してしまった場合はどうなるのでしょうか?

資格取得届を出して数日たった頃、従業員から「保険証が来るのを待っていたが、なかなか来ないので、やっぱり健康保険被保険者資格証明書を交付してほしい」と言われることはよくあります。

確かに、繁忙期の4月では保険証が来るまでに1か月近くかかることもありますので、無理もありません。

しかし、資格取得届を提出してから健康保険被保険者資格証明書の申請をした場合、交付してもらえない場合があります。

以前、筆者が資格取得届を事務センターに送付した後、従業員からどうしても健康保険被保険者資格証明書が欲しいと言われ、事務センターに問い合わせたところ、「もう交付できない」と言われてしまいました。

詳しく理由を聞いてみたところ、保険証の発行作業を外部機関に委託しているらしく、既に被保険者のデータが委託先に行ってしまったので、保険証の作成作業を止めることができず、健康保険被保険者資格証明書は交付できない、とのことでした。

健康保険被保険者資格証明書を交付すると、年金事務所で被保険者の入力作業がその場で完了し、2~3日で保険証が発行されますので、おそらく、二重に保険証が作られてしまう可能性があるからかもしれません(これは筆者の推測です)。

事務センターの職員曰く、「データが委託先に回る前、もしくは回収可能な時点であれば交付可能」とのことでした。

そのため、健康保険被保険者資格証明書がどうしても必要な場合は、必ず資格取得届と同時に申請することを強くおすすめします。

即日発行は可能か?

年金事務所にもよるかと思いますが、健康保険被保険者資格証明書の交付申請を受け付けたのが午前中の場合は、その日の午後以降、午後に申請した場合は、翌日の午前中以降、というルールになっているようです。

希望があれば、後日郵送も可能のようですが、多くの場合、新入社員は即日発行を希望するため、申請と受領の2度足を運ぶことになります。

また、繁忙期だったり、その日の申請件数が多かったりする場合は、さらに時間を要することもあるようで、交付希望者にはその旨説明しておくと良いでしょう。

事業主の証明書は使えるのか?

数年前まで、事業主が提出した資格取得届の写しや「健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票」なる書式があり、これを事業主が発行すれば医療機関で保険証の代わりとして使うことができましたが、現在では「健康保険被保険者資格証明書」以外の書類は年金機構では認めていません。

なお、「健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票」は、今でも喪失した場合には機能しています。従業員が会社を退職したときに、退職後の健康保険や年金の切り替え手続きする場合、資格喪失日を証明する書類として有効です。

まとめ

- 交付申請先は、年金事務所の窓口

- 社会保険の資格取得届と一緒に申請する

- 資格取得届は証明書を申請する社員の分だけ別に作成する